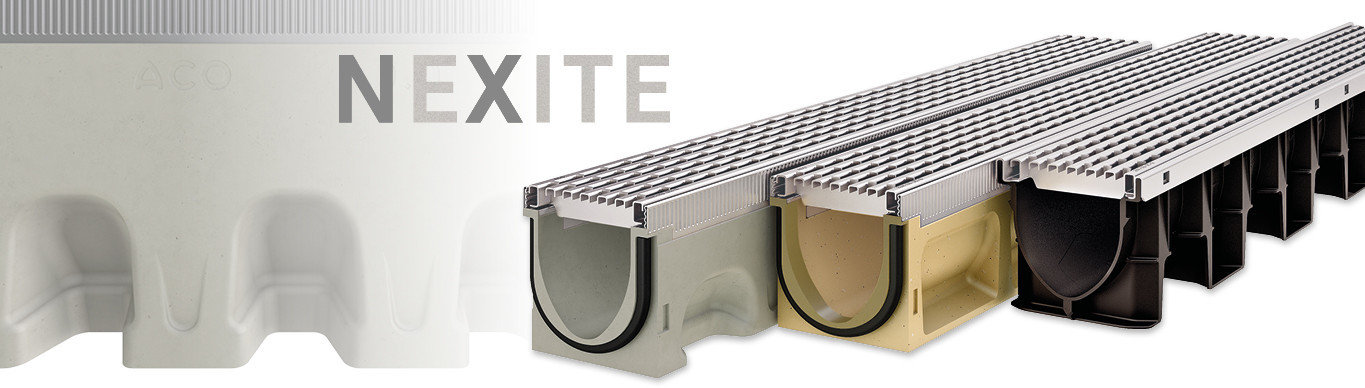

ACO. we care for water

Mit langlebigen Produktsystemen für den Garten- und Landschaftsbau, den Tiefbau sowie den Keller, sorgen wir dafür, dass Regenwasser abgeleitet und gereinigt sowie gespeichert und wiederverwendet wird. Damit sichern wir einen nachhaltigen Kreislauf der wertvollen Ressource Wasser. Wir entwickeln unsere Lösungen entlang des kompletten ACO WaterCycle und stehen damit für intelligente und zukunftsorientierte Entwässerungssysteme.